Na minha memória mais antiga, eu estava cercado por muitas pessoas em um lugar escuro.

O medo e a tensão eram pesados no ar. Nossa família e comunidade judias se aglomeravam em um abrigo antiaéreo; era 1973, eu tinha 2 anos de idade e Israel estava em guerra. Ao longo da minha vida, esse evento — e outros como ele — foram tecidos em uma narrativa sobre um “outro” que queria me matar e matar minha família. Esses “outros” queriam todos nós, judeus, mortos. Precisávamos nos defender para sobreviver. Essa história onipresente era reafirmada nos livros de história escolar, nas comemorações públicas e até nos nomes de ruas e praças.

Décadas depois, durante meu mestrado, mergulhei em uma pesquisa acadêmica sobre a questão palestina — e vi meu mundo desmoronar. Ao realizar pesquisa de campo, trabalhar com direitos humanos e, sobretudo, conhecer os “novos historiadores” israelenses e outras fontes semelhantes, descobri que uma série de fatos havia sido omitida da narrativa que me foi transmitida enquanto eu crescia.

Para meu espanto, esses fatos — sobre os eventos de 1948 e além — estavam registrados nos próprios arquivos do governo israelense, mas haviam sido mantidos legalmente em segredo por décadas. Mesmo depois de virem à tona, continuaram sendo negados por instituições oficiais do país. Esses fatos, ocultados sistematicamente para sustentar uma narrativa coletiva contemporânea, podem ser confirmados por testemunhas oculares até hoje — e também pelo vestígio físico dos vilarejos palestinos destruídos.

Quando Israel foi criado, em 1948, milícias judaicas nacionalistas (sionistas) elaboraram o chamado “Plano Dalet”, que previa a expulsão sistemática do povo palestino de terras onde representavam cerca de 95% da população. Essas milícias planejaram massacres estratégicos para chocar e aterrorizar as pessoas, levando-as a fugir. A antiga narrativa de “lutar para nos defendermos” deu lugar a uma nova compreensão, por mais dolorosa que fosse: tratava-se de uma limpeza étnica.

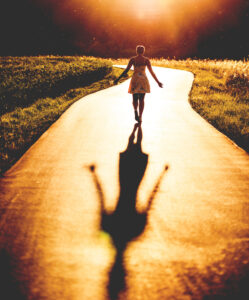

Foi assim que minha família “herdou” Israel — e como meu mundo veio a existir. Essa é também a origem da raiva e da frustração palestinas. Ao me deparar com essa nova percepção, meu mundo interno desabou; minha identidade foi abalada. Passei a repensar minha vida e o que desejava para mim e para os outros neste mundo. Comecei a falar publicamente, criar projetos de direitos humanos e me engajar em diálogos difíceis por mudança. Passei a defender justiça e reparações para os palestinos — e a imaginar novas formas de autonomia judaica que não implicassem dominação sobre outro povo.

Meu entendimento anterior do mundo havia sido inteiramente moldado pela lente de uma única história. Julgamentos, teorias e suposições preenchiam as lacunas entre os fatos para compor a narrativa dominante do meu povo. Então comecei a focar minha lente pessoal nos fatos observáveis — em uma realidade compartilhada, colhida de fontes confiáveis de ambos os lados. Acadêmicos judeus críticos que ousam desafiar a narrativa nacional citam evidências dos próprios arquivos israelenses. A realidade documentada dos sobreviventes palestinos é confirmada também por evidências em campo.

Meu entendimento do mundo foi completamente transformado — e, junto com ele, transformaram-se também minha percepção das minhas próprias necessidades e as estratégias com que busco atendê-las.

(Por Yuri Haasz, Instructor Certificado pelo CNVC – Capítulo do livro “O coração da CNV” de Stephanie Bachmann Mattei e Kristin K. Collier, pg. 118)